新型コロナウイルスに対する緊急事態宣言が全国に拡大されるなど、混乱した日々が続いています。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、多くの企業が自宅勤務に切り替えテレワークを実施するケースも増え続けています。以前より強力な全社的サイバーセキュリティ対策が求められている一方で、企業のIT資産の保護は手薄な状態になってセキュリティリスクは高まっているのが実態です。但し、小規模事業者を含む中小企業にとっては、セキュリティの必要性を認識しても導入するまでのハードル(時間や費用等のコストの負担)は高いものです。このハードルを越えるには、国や自治体などで提供する助成金制度を利用することも一つの方法です。今回は、2020年東京都から提供するサイバーセキュリティ対策促進助成金について紹介していきたいと思います。

サイバーセキュリティ対策促進助成金とは

サイバーセキュリティ対策促進助成金はIPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が実施する「SECURITY ACTION」の2つ星を宣言している東京都内の中小事業者を対象に企業で管理する企業機密、個人情報などを保護し、あらゆるサイバー攻撃を防止するためのセキュリティ対策や設備(暗号化製品、アクセス管理など)の導入を支援する制度です。

それでは、サイバーセキュリティ対策促進助成金をもらうための必須条件である「SECURITY ACTION」とはいったい何でしょうか。中小企業自らが、情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度で、企業の自発的なセキュリティ対策への取り組みにより、信頼を獲得しセキュリティ対策への持続的な取り組み

「SECURITY ACTION 自己宣言者サイト」より申請できます。サイバーセキュリティ対策促進助成金の申請対象は段階目の「★★二つ星」を宣言している中小事業者や中小企業団体が対象となるため、先に手続きを行う必要があります。IPAによりますと「2つ星」を宣言するには、

「情報セキュリティ5か条」と

「5分でできる!情報セキュリティ自社診断」で自社のセキュリティ状況を把握したうえで、情報セキュリティ基本方針を定め、申請するとSECURITY ACTIONロゴマークを使用することができます。2つ星の宣言には情報セキュリティ基本方針を策定し、公開している状態になったうえで、IPAへ申請する必要があります。

サイバーセキュリティ促進助成金の申請要件

サイバーセキュリティ対策促進助成金を申請すると、中小企業者を対象にサイバーセキュリティ対策を実践するために必要な設備やサービスの導入にかかる経費の一部を支給されます。助成金は

最大1500万円、 助成対象経費の1/2以内となります。申請基準や申請手続きについて詳しく見てみましょう。

助成金対象事業者

東京都お内中小企業者、中小企業団体、個人事業主が助成金の対象事業者となり、特定非営利活動法人、財団法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、医療法人及び政治・刑事団体は対象外になります。

助成金支援対象機器

中小企業のサイバーセキュリティ対策に必要な物品・設備購入費、メール 訓練委託費、クラウドサービス利用料などを対象に経費が支給されます。助成金支援対象機器は以下の項目となります。

(1)統合型アプライアンス(UTM等)

(2)ネットワーク脅威対策製品(FW、VPN、不正侵入検知システム等)

(3)コンテンツセキュリティ対策製品(ウィルス対策、スパム対策等)

(4)アクセス管理製品(シングル・サイン・オン、本人認証等)

(5)システムセキュリティ管理製品(アクセスログ管理等)

(6)暗号化製品(ファイルの暗号化等)

(7)サーバー(最新のOS搭載セキュリティ対策が施されたものに限る)

(8)標的型メール訓練

Webサイトを守るWAF(Webアプリケーション・ファイアウォール)は、助成金の対象になるのか?と問い合わせが多く寄せられます。助成金支援対象機器として上記には言及されてはいませんが、 端的に対象となりますので、新型コロナウイルスでテレワークが多く実施されている中、Webにつながっている企業様のITシステムを保護するためにぜひチェックしてみてください。

当社ではクラウド型WAFサービスのクラウドブリック(Cloudbric)を提供しております。ハードウェアを購入し、ネットワークを設計し、導入スケジュールを立てる等の手間は必要ありません。DNS情報を置き換えて、アクセスの向き先をCloudbricへ変更して頂くだけで、導入し利用できます。Cloudbricは、サイバー攻撃を遮断するWAFサービスに加え、DDos対策とSSL証明書まで同時に利用できる優れもので、日本、韓国、米国にて特許取得済みの論理演算型解析エンジンを搭載しているため、そのセキュリティは、証明されています。最も推奨するポイントは、セキュリティの運用・管理を専門家にお任せできることです。各企業では提供されるユーザインターフェースにアクセスし、セキュリティ運用状況を確認するだけです。

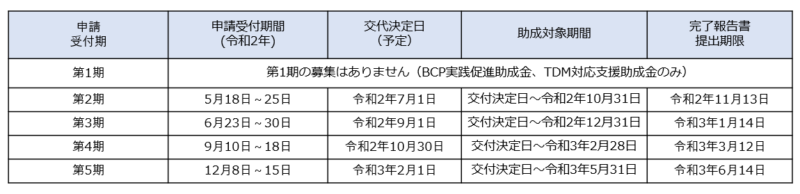

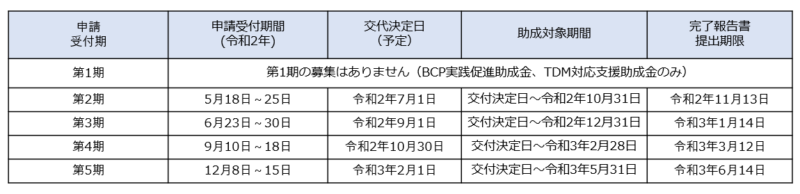

申請スケジュール

2020年の第2期サイバーセキュリティ対策促進助成金の申請受付は5月18日(月)~25日(月)

2020年の第2期サイバーセキュリティ対策促進助成金の申請受付は5月18日(月)~25日(月)となります。助成金予算の執行状況により新規受付を早期終了する場合があります。また、申請には事前予約が必要なため、早めの申請をお勧めします。

あらゆるサイバー攻撃を遮断する「クラウドブリック」

当社はクラウド型WAFサービスのクラウドブリック(Cloudbric)を提供しております。DNS変更だけで簡単に導入できるクラウド型サービスで、どのプランであっても同じレベルで高精度のエンタープライズセキュリティを提供するため、企業規模に関わらず安心してWebサイトを保護することができます。それでは、クラウドブリックが中小企業者に選ばれる理由について説明したいと思います。

クラウドブリックは中小企業者のセキュリティレベルを画期的に向上させることができます。日本・韓国・米国にて特許取得済みの独自開発のロジックベース検知エンジン(COCEP)を搭載し、あらゆるサイバー攻撃に対しロジカルに分析・即遮断を行います。シグネチャー基盤のWAFと違いシグネチャーの更新が不要なため、新種・亜種の攻撃に対応できる高精度のセキュリティを提供します。また、Cyber Defense Magazine Infosec Awards 2019の「Hot Company Website Security」に選ばれるなど、数々の海外受賞歴を保有しており、世界で評判のクラウド型WAFです。

クラウドブリックは他社と共有せず、企業単位で完全に独立したWAFサービス環境を構築、提供します。企業の状況に合わせてカスタマイズされたセキュリティ運用ポリシーを策定することができるため、より安全な環境で、セキュリティ対策を実施することができます。

-

WAFサービス+DDoS対策+SSL証明書を基本提供

クラウドブリックはWAFサービスに加え、DDoS対策及びSSL証明書を提供し、企業の高セキュリティを実現できるよう手助けします。日々巧妙化かつ高度化が進むDDoS攻撃に対し、L3・L4だけでなく、アプリケーション対象(L7)攻撃にまで対応ます。さらに、WebサイトとWebサーバー間で通信データを暗号化するためのSSL証明書サービスを無料で発行でき、常時SSL化によるWebサイトの安全を確保できます。中小企業にとってリーズナブルな価格でより良いサービスを利用できるということになります。

-

Webサイトの状況を一目で確認できるユーザインタフェース提供

クラウドブリックはWebサイトへの攻撃を可視化し、一目でわかるような直観的なダッシュボードを提供します。攻撃数、閲覧数、不正アクセス件数、IPアドレス情報、攻撃回数など、誰が、いつ、どこから、どのような目的で攻撃したかというWebサイトセキュリティ状況をリアルタイムに把握できます。また、月次単位で提供されるレポートを通じて自社のWebサイト情報をより詳しく分析することも可能です。

クラウドブリックの直観的なユーザインターフェースに関する資料はこちらからダウンロードできます。

クラウドブリック・ユーザインターフェース紹介

今回紹介したサイバーセキュリティ対策促進助成金などを利用して、ビジネスを守るWebセキュリティ対策の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。セキュリティ対策への悩み、不安を抱えている中小企業の担当者をしっかりとサポートしていきますので、この機会に、ぜひ当社のクラウド型WAF「クラウドブリック」もご検討していただけたらと思います。

サイバーセキュリティ対策促進助成金に関する詳しい情報は

中小企業における危機管理対策促進事業「サイバーセキュリティ促進助成金【募集要項】」をご参照ください。

出典:東京都中小記号振興公社

「令和2年度サイバーセキュリティ対策促進助成金申請案内」

...

新型コロナウイルスによって急遽始まったテレワークが、今も続いている、という方も多くいらっしゃると思います。それに伴い、多数の企業がセキュリティ対策に目を向け始めました。その一つとして幅広く使われているのが「VPN」です。しかし、VPNだけが有効なセキュリティ対策だというわけではありません。クラウドブリックの Remote Access Solution もまた、安全かつ低コストで従業員のテレワークの安全を守る、セキュリティ対策です。今回は、VPNと Remote Access Solution それぞれについて簡単に説明し、三つのポイントで VPNと Remote Access Solutionを比較しようと思います。

新型コロナウイルスによって急遽始まったテレワークが、今も続いている、という方も多くいらっしゃると思います。それに伴い、多数の企業がセキュリティ対策に目を向け始めました。その一つとして幅広く使われているのが「VPN」です。しかし、VPNだけが有効なセキュリティ対策だというわけではありません。クラウドブリックの Remote Access Solution もまた、安全かつ低コストで従業員のテレワークの安全を守る、セキュリティ対策です。今回は、VPNと Remote Access Solution それぞれについて簡単に説明し、三つのポイントで VPNと Remote Access Solutionを比較しようと思います。

新型コロナウイルスによって急遽始まったテレワークが、今も続いている、という方も多くいらっしゃると思います。それに伴い、多数の企業がセキュリティ対策に目を向け始めました。その一つとして幅広く使われているのが「VPN」です。しかし、VPNだけが有効なセキュリティ対策だというわけではありません。クラウドブリックの Remote Access Solution もまた、安全かつ低コストで従業員のテレワークの安全を守る、セキュリティ対策です。今回は、VPNと Remote Access Solution それぞれについて簡単に説明し、三つのポイントで VPNと Remote Access Solutionを比較しようと思います。

新型コロナウイルスによって急遽始まったテレワークが、今も続いている、という方も多くいらっしゃると思います。それに伴い、多数の企業がセキュリティ対策に目を向け始めました。その一つとして幅広く使われているのが「VPN」です。しかし、VPNだけが有効なセキュリティ対策だというわけではありません。クラウドブリックの Remote Access Solution もまた、安全かつ低コストで従業員のテレワークの安全を守る、セキュリティ対策です。今回は、VPNと Remote Access Solution それぞれについて簡単に説明し、三つのポイントで VPNと Remote Access Solutionを比較しようと思います。

新型コロナウイルスの影響で業務形態もまた急速な変化を重ねています。テレワークを導入する企業が急増していますが、セキュリティ上の懸念もあると考えられます。このような状況を鑑み、我々はオフィスから離れた場所でも安心して社内環境にアクセスできるようにセキュリティを強化した、「Cloudbric Remote Access Solution」をリリースしました。

新型コロナウイルスの影響で業務形態もまた急速な変化を重ねています。テレワークを導入する企業が急増していますが、セキュリティ上の懸念もあると考えられます。このような状況を鑑み、我々はオフィスから離れた場所でも安心して社内環境にアクセスできるようにセキュリティを強化した、「Cloudbric Remote Access Solution」をリリースしました。

Cloudbric Remote Access Solutionは全てのトラフィックを暗号化して送受信するため安全性を確保しつつ、いつ、どこでも社内ネットワークに簡単にアクセスすることができる、テレワークのためのセキュリティソリューションである。

Cloudbric Remote Access Solutionは、既存のVPNソリューションとは異なり、3-Layer Security(3重セキュリティ)を提供することで安全性をさらに高めた。ハッキングやDDoS攻撃など、すべてのWeb脅威を防御する機能のほか、二要素認証(2FA) 機能の実装により、許可されたユーザのみWebサーバ及びデータにアクセスすることができる。さらに、通信トラフィックに潜む不正や疑わしい動きを検知及び遮断するためのモニタリング機能も備えている。

また、追加のソフトウェアやハードウェアのインストールが不要で、インターネット環境であれば ブラウザーからログインするだけで社内ネットワークにアクセスできる。導入が簡単なため、テレワーク体制が必要な企業だけでなく、オンライン教育を行う教育機関や公的機関などオンラインサービスを展開する企業でも簡単に導入することができる。

今回公開されたRemote Access Solutionは、2020年10月7日まで企業・機関・団体に無償で提供される。 クラウドブリック公式サイト(https://v2.cloudbric.com/remote-access)から申し込みできる。

クラウドブリック株式会社代表取締役の鄭 泰俊は、「これまでなかなか進まなかったテレワークがわずか数カ月で急速に広がったが、その分テレワーク環境での脆弱性を狙ったサイバー攻撃のリスクも高くなっている」とし、「セキュリティと利便性を両立したリモートアクセスソリューションを提供することによって、新型コロナウイルスがもたらした働き方の変化により早く対応し、テレワーク化の最前線で取り組みを続けていきたい」と述べた。

...

Cloudbric Remote Access Solutionは全てのトラフィックを暗号化して送受信するため安全性を確保しつつ、いつ、どこでも社内ネットワークに簡単にアクセスすることができる、テレワークのためのセキュリティソリューションである。

Cloudbric Remote Access Solutionは、既存のVPNソリューションとは異なり、3-Layer Security(3重セキュリティ)を提供することで安全性をさらに高めた。ハッキングやDDoS攻撃など、すべてのWeb脅威を防御する機能のほか、二要素認証(2FA) 機能の実装により、許可されたユーザのみWebサーバ及びデータにアクセスすることができる。さらに、通信トラフィックに潜む不正や疑わしい動きを検知及び遮断するためのモニタリング機能も備えている。

また、追加のソフトウェアやハードウェアのインストールが不要で、インターネット環境であれば ブラウザーからログインするだけで社内ネットワークにアクセスできる。導入が簡単なため、テレワーク体制が必要な企業だけでなく、オンライン教育を行う教育機関や公的機関などオンラインサービスを展開する企業でも簡単に導入することができる。

今回公開されたRemote Access Solutionは、2020年10月7日まで企業・機関・団体に無償で提供される。 クラウドブリック公式サイト(https://v2.cloudbric.com/remote-access)から申し込みできる。

クラウドブリック株式会社代表取締役の鄭 泰俊は、「これまでなかなか進まなかったテレワークがわずか数カ月で急速に広がったが、その分テレワーク環境での脆弱性を狙ったサイバー攻撃のリスクも高くなっている」とし、「セキュリティと利便性を両立したリモートアクセスソリューションを提供することによって、新型コロナウイルスがもたらした働き方の変化により早く対応し、テレワーク化の最前線で取り組みを続けていきたい」と述べた。

...

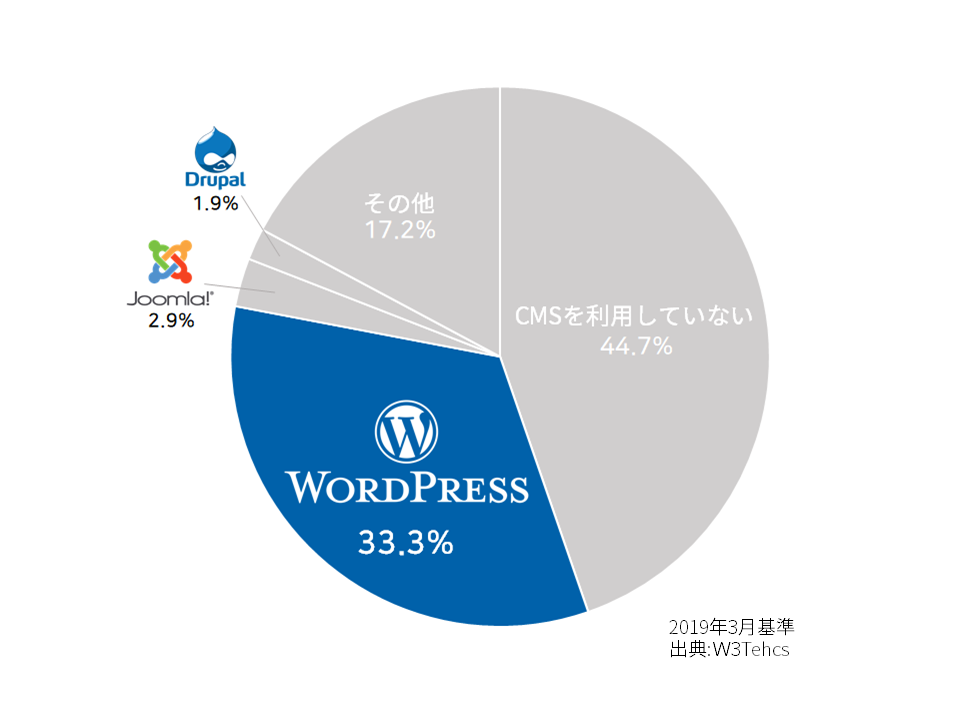

Webサイトを作成するために使われているCMS(Contents Management System)ツール。オープンソースCMSといえば、WordPress(ワードプレス)、 Joomla (ジュームラ)、 Drupal (ドルーパル)などが広く使われていますが、世界的に高いシェアを誇っているのがWordPressです。WebサイトにおけるWordPress利用率は30%を超えているという報告もあります。

Webサイトを作成するために使われているCMS(Contents Management System)ツール。オープンソースCMSといえば、WordPress(ワードプレス)、 Joomla (ジュームラ)、 Drupal (ドルーパル)などが広く使われていますが、世界的に高いシェアを誇っているのがWordPressです。WebサイトにおけるWordPress利用率は30%を超えているという報告もあります。

WordPressは日本でも企業、個人を問わず多く使われています。WordPressが提供するテーマ、プラグイン等、様々な機能を活用すれば誰でも簡単にWebサイトを制作することができます。しかし、誰でも手軽に編集することができるからこそ、セキュリティ問題も付き物になっています。ペンタセキュリティは毎四半期ごとに最新Web脆弱性を分析した結果をまとめたトレンドレポートを公開しておりますが、その結果によると2019年第2四半期から最も多く報告されたのが、WordPressに関する脆弱性ということが分かります。それでは、実際にはWordPressにどのようなセキュリティ問題があるのか、そしてどう対応すればいいのかをご紹介します。

WordPressは日本でも企業、個人を問わず多く使われています。WordPressが提供するテーマ、プラグイン等、様々な機能を活用すれば誰でも簡単にWebサイトを制作することができます。しかし、誰でも手軽に編集することができるからこそ、セキュリティ問題も付き物になっています。ペンタセキュリティは毎四半期ごとに最新Web脆弱性を分析した結果をまとめたトレンドレポートを公開しておりますが、その結果によると2019年第2四半期から最も多く報告されたのが、WordPressに関する脆弱性ということが分かります。それでは、実際にはWordPressにどのようなセキュリティ問題があるのか、そしてどう対応すればいいのかをご紹介します。

新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言が5月末に延長するなど、以違とは違った生活になったり、社会的に混乱な状況が続いています。変わっていく日常だけに目が行きがちですが、こういう時こそセキュリティ対策に気を付けなければいけません。実際、新型コロナウイルスの影響でオンライン教育やWeb会議などが拡大される中、それを狙ったような攻撃も続々発生しています。

新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言が5月末に延長するなど、以違とは違った生活になったり、社会的に混乱な状況が続いています。変わっていく日常だけに目が行きがちですが、こういう時こそセキュリティ対策に気を付けなければいけません。実際、新型コロナウイルスの影響でオンライン教育やWeb会議などが拡大される中、それを狙ったような攻撃も続々発生しています。

新型コロナウイルスに対する緊急事態宣言が全国に拡大されるなど、混乱した日々が続いています。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、多くの企業が自宅勤務に切り替えテレワークを実施するケースも増え続けています。以前より強力な全社的サイバーセキュリティ対策が求められている一方で、企業のIT資産の保護は手薄な状態になってセキュリティリスクは高まっているのが実態です。但し、小規模事業者を含む中小企業にとっては、セキュリティの必要性を認識しても導入するまでのハードル(時間や費用等のコストの負担)は高いものです。このハードルを越えるには、国や自治体などで提供する助成金制度を利用することも一つの方法です。今回は、2020年東京都から提供するサイバーセキュリティ対策促進助成金について紹介していきたいと思います。

新型コロナウイルスに対する緊急事態宣言が全国に拡大されるなど、混乱した日々が続いています。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、多くの企業が自宅勤務に切り替えテレワークを実施するケースも増え続けています。以前より強力な全社的サイバーセキュリティ対策が求められている一方で、企業のIT資産の保護は手薄な状態になってセキュリティリスクは高まっているのが実態です。但し、小規模事業者を含む中小企業にとっては、セキュリティの必要性を認識しても導入するまでのハードル(時間や費用等のコストの負担)は高いものです。このハードルを越えるには、国や自治体などで提供する助成金制度を利用することも一つの方法です。今回は、2020年東京都から提供するサイバーセキュリティ対策促進助成金について紹介していきたいと思います。

2020年の第2期サイバーセキュリティ対策促進助成金の申請受付は5月18日(月)~25日(月)となります。助成金予算の執行状況により新規受付を早期終了する場合があります。また、申請には事前予約が必要なため、早めの申請をお勧めします。

2020年の第2期サイバーセキュリティ対策促進助成金の申請受付は5月18日(月)~25日(月)となります。助成金予算の執行状況により新規受付を早期終了する場合があります。また、申請には事前予約が必要なため、早めの申請をお勧めします。

Webサイト運営はもはやビジネスにおいて欠かせないものとなってきました。最近は、HTMLやCSSといった専門的な知識がなくても、様々なCMS(Contents Management System、コンテンツ・マネジメント・システム)ツールを利用することで、誰でも簡単にWebサイトを構築できます。潜在顧客を発掘するチャンスを無駄にしないためには、Webサイトを作る際に「Webサイトの表示速度」と「セキュリティ」の両立を考慮することが重要です。これらはSEO的にもGoogleの検索順位を上げる重大な要因となります。本日はWebサイトの表示速度とセキュリティを両立できる5つの方法について説明していきたいと思います。

Webサイト運営はもはやビジネスにおいて欠かせないものとなってきました。最近は、HTMLやCSSといった専門的な知識がなくても、様々なCMS(Contents Management System、コンテンツ・マネジメント・システム)ツールを利用することで、誰でも簡単にWebサイトを構築できます。潜在顧客を発掘するチャンスを無駄にしないためには、Webサイトを作る際に「Webサイトの表示速度」と「セキュリティ」の両立を考慮することが重要です。これらはSEO的にもGoogleの検索順位を上げる重大な要因となります。本日はWebサイトの表示速度とセキュリティを両立できる5つの方法について説明していきたいと思います。

不正アクセスとは、本来アクセス権限を持たない者が、サーバや情報システムの内部へ侵入を行う行為です。その結果、サーバや情報システムが停止してしまったり、重要情報が漏えいしてしまったりと、企業や組織の業務やブランド・イメージなどに大きな影響を及ぼします。インターネットは世界中とつながっているため、不正アクセスは世界中のどこからでも行われる可能性があります。 今回は深刻な不正アクセス被害についてのレポートと、その対策についてまとめてみました。

不正アクセスとは、本来アクセス権限を持たない者が、サーバや情報システムの内部へ侵入を行う行為です。その結果、サーバや情報システムが停止してしまったり、重要情報が漏えいしてしまったりと、企業や組織の業務やブランド・イメージなどに大きな影響を及ぼします。インターネットは世界中とつながっているため、不正アクセスは世界中のどこからでも行われる可能性があります。 今回は深刻な不正アクセス被害についてのレポートと、その対策についてまとめてみました。